Главред "ФАКТОВ" Швец: "Сейчас вижу себя со стороны маленького, 6-летнего, который кричит: “Не опускайте маму в могилу!”

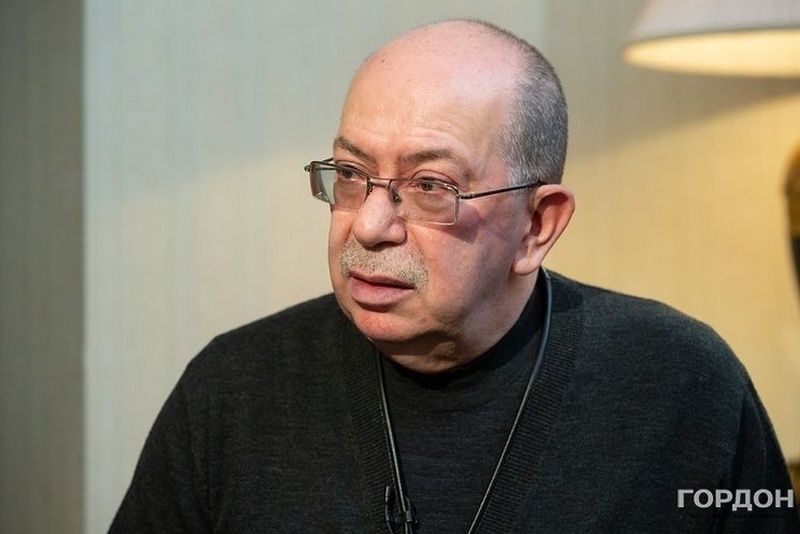

Трудно ли быть сиротой, как он попал в советскую армию, кто лучший президент Украины, а также — о журналистике, игре в футбол при 100 тысячах зрителей, работе главным редактором, семье и коллекции фарфора рассказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону журналист, основатель и главный редактор газеты «ФАКТЫ» и интернет-издания «ФАКТЫ» Александр Швец.

«Сиротой быть трудно первое время. А потом привыкаешь»

— Александр Ефимович, добрый вечер.

— Приветствую.

— Вы знаете, удивительная история: мы с вами договорились встретиться, чтобы записать интервью, без десяти пять. Я приехал без десяти пять. Вы были заранее. Вы всегда приходите заранее? Никогда не опаздываете?

— Честно говоря, не помню случая, когда я опаздывал. Но эта привычка началась с первого класса школы-интерната. Когда я жил здесь по соседству, на Саксаганского, и в понедельник ехал на неделю в интернат, который находился на проспекте 40-летия Октября, возле выставки, я ехал самым первым троллейбусом: 12-й номер. Ехал 40 минут в ту сторону один, с чемоданчиком картонным с металлическими нашлепками на углах, и приезжал до того, как там кто-то даже появлялся. Сидел в гардеробе и подолгу слушал в темноте, как какие-то кузнечики цвиринькали. Вот я как-то привык все делать заранее, все предусматривать.

— Вы седьмой ребенок в семье. Сколько всего у родителей было детей?

— Семеро. Я последний. Меня отец называл «мизинчиком».

— Вы, семеро детей, дружили между собой?

— Знаешь, я уже многого не помню. Потому что, во-первых, разница в возрасте у нас была между первым братом и мной ровно 20 лет. Я многого не помню, потому что, когда мне было два годика, маму парализовало. И каждый жил как-то своей жизнью. И мне рассказывали потом другие сестры и братья и отец вспоминал, что мама не могла говорить, не могла двигать руками и ногами, подолгу сидела перед окном… ее усаживали утром — укладывали вечером. И говорили, что больше всех маму я понимал. Не знаю почему. Но говорили, что даже по одному взгляду я мог определить, что она хочет, что она просит, что она понимает и что не может понять.

— Сколько вас было братьев и сколько сестер в семье?

— Братьев было трое. Сестер — четверо. Сейчас осталось четверо нас всего. И мы разбросаны по всему миру — в России, в Германии, в Израиле, в Украине.

— Вы поддерживаете отношения до сих пор?

— Да. С теми, кто остался жив, конечно. Может быть, не очень тесные, потому что жизнь разбросала нас давно уже. И так сложилось, что каждый жил в другой стране другой жизнью.

— Сколько вам было лет, когда умерла мама?

— Шесть лет было. Очень хорошо все помню. Это первое горе, первое потрясение, которое я пережил в своей жизни. И мне кажется, что это была точка отсчета для понимания того, что, «кажется, я остался один, и помощи ждать не от кого — дальше все будет зависеть от меня самого».

— Вы помните, как хоронили маму?

— Да.

— Где мама похоронена?

— Мама похоронена в Биробиджане, в Хабаровском крае. Маму похоронили в середине июня 1961 года. А через полгода отец забрал меня и младшую сестру и мы приехали сначала в Винницу — это родина отца и матери, — а потом в Киев. В первый класс школы я пошел в Киеве. Это было в 1962 году.

— Мама похоронена в Биробиджане. Это не то что даже в России — это очень далеко в России.

— 9 тыс. километров.

— Когда последний раз вы были на могиле?

— Я скажу, когда это было. После окончания школы я пытался найти работу журналиста. В 17 лет. И я проехал тогда весь Советский Союз. Я поехал в Алма-Ату, потом на север Казахстана, в Павлодарскую область, где начал работать в 17 лет журналистом. Потом поехал к сестре старшей в Биробиджан. Мне еще было 17 лет. Работал в известной в Советском Союзе газете «Биробиджанская звезда».

— «Биробиджанер штерн» она называлась.

— Она выходила на двух языках: на русском и на еврейском — идише. Называлась «Биробиджанер штерн». Я работал в русскоязычной редакции. И я был даже одно время собкором краевой газеты «Молодой дальневосточник». Публиковал репортажи и даже поэмы стихотворные, которые выходили в «Молодом дальневосточнике» на разворотах. Такие они были огромные, впечатляющие… Я не собирался быть поэтом, но в этом возрасте, мне кажется, все пишут стихи. Просто у одних получается, у других — нет.

— И тогда же вы были на могиле мамы?

— Тогда я был у мамы на могиле. Да. Это был первый раз после того, как ее похоронили, после того, как мы выехали на могилу.

— Все, больше вы там не были?

— Нет.

— У вас возникает иногда мысль все бросить и поехать туда?

-Ты знаешь, мне кажется, что, когда я хочу там побывать, я там бываю. Я настолько чувствую, что я присутствую в том месте… Я то место помню очень хорошо — до мелочей, до деталей. Я вижу себя со стороны маленького, который кричит: «Не опускайте маму!» Там тяжело бывать. А сейчас и невозможно.

— Скажите, сиротой быть трудно?

— Сиротой быть трудно первое время. А потом привыкаешь. Когда мы жили на Саксаганского, в одном квартале от этого места, и когда я на выходные приезжал из интерната и мы с ребятами играли во дворе мячом… Раньше были такие кожаные мячи, если ты помнишь, со шнуровкой кожаной, которая, не дай бог, на голову приземлится — и там такие шрамы оставались сразу кровавые. И когда мы играли в футбол, и какая-то мама хотела позвать своего сына, выглядывала во двор, там, тетя Циля и кричала: «Боря, быстро домой!» А Боря: «Отстань!» — кричал ей в ответ. А она говорила: «Я тебя сдам в интернат! Шо ты знаешь?» А я не мог понять, шо она знает. У нас в интернате было так хорошо… Нас любили, мы там всегда были накормлены. Мы там были кому-то нужны. Потому что когда мы выходили на улицу, мы не были нужны никому. И в интернате мне было дружно, хорошо и комфортно. И в коммунальных квартирах, о которых многие вспоминают с ужасом: «Как вы могли уживаться на одном унитазе с одним умывальником, 13 человек?» Хорошо уживались.

— Без ванной и без душа.

— Нет, была ванна. Душа не было. Был один унитаз, возле которого на стене висели рядами…

— Круги. Да?

— Круги. Там, пять или семь с надписями. Был один телефон с длинным шнуром, который если звонил — кто первый выбегал, а потом стучал в дверь: «Саша, выходи, там тебе звонят!» Там же был замечательный маленький мальчик Толя Дяченко — Толик толстенький, — который мечтал стать актером, а я мечтал стать журналистом. Я с четвертого класса, а он был чуть младше. И он ходил, громко вышагивал по коридору, какие-то стихи читал, пел песни, всем надоедал, его все гоняли. Он говорил: «Я хочу стать артистом». И он стал артистом. Он стал прекрасным артистом. Он рано ушел из жизни, но Толик стал артистом.

— Разбился на машине.

— Разбился. Он уснул, когда ехал с рыбалки. Толик стал артистом. Я стал журналистом.

— Мечты сбылись.

- Сбылись. Потому что если очень хочешь, если очень стремишься… если понимаешь, что не на кого рассчитывать… если ты понимаешь, что, кроме тебя самого, никто тебя по жизни толкать не будет, то понимаешь, к чему-то стремишься, ради чего-то. И мечты сбываются.

— У вашего отца, я так понимаю, была очень сложная жизнь, сложная биография. Когда вы приехали в Киев, он работал грузчиком, много пил. До этого воевал и был даже судим за антисоветскую пропаганду. Его посадили?

— Я вообще эту историю узнал, как это может показаться парадоксальным, после окончания университета. От старшей сестры. Он от меня скрывал это, как я понимаю, чтобы это не ухудшило анкету. Она и так была настолько ухудшена графой «национальность», что ухудшать ее более было невозможно. И когда я узнал… Он никогда не рассказывал об этом. Он никогда не вспоминал войну. Он на праздники, на День Победы ходил и получал юбилейные медали и ордена. Он был реабилитирован, как я потом узнал. Он получал праздничные пайки в гастрономе, за которым был закреплен как ветеран Великой Отечественной войны.

А потом, когда он умер, я в военном билете увидел, что он ушел на войну капитаном — командиром артиллерийского взвода. А с войны пришел рядовым. Сестра рассказала, что он в 1941 году в окопах зимой среди своих рассказал анекдот, в котором упоминался Сталин. И его судили — отправили в штрафбат. Там можно было искупить вину только кровью. Он искупил вину дважды. Он дважды был тяжело ранен. И после этого его отправили в действующую армию, где он получил несколько медалей за отвагу. После этого вернулся с войны к маме, у которой на руках к тому времени было четверо детей. И она по всей стране в теплушках… Я вообще не представляю, как она могла управляться. Дети были маленькие. Потом, очевидно, это все сказалось. Я уже был седьмым ребенком. И она молодой ушла из жизни — в 41 год.

— Родив семерых детей.

— Родив семерых детей, да.

— Вы стыдились отца? Что вот у других отцы — врачи, учителя, военные, а у вас отец — грузчик, и к тому же сильно пьет?

— Это такая, вечная, боль моя. Потому что я считаю, что искупить мою вину перед отцом я не смогу никогда. Я не стыдился того, что он работает грузчиком. Потому что у меня не было знакомых детей, у которых отцы были академиками, инженерами, богатыми, процветающими. Я этого ничего не видел. Поэтому то, что он работал грузчиком… Многие работали грузчиками. Это была нормальная работа. А то, что он пил, и сильно пил, и то, что я его упрекал за это… Я считаю, что это было неправильно. Он заглушал боль, потому что понимал, что ничего не может дать своим детям. Но, очевидно, он сильно любил нас и меня, маленького, потому что мог меня бросить, оставить, мог просто сдать в интернат и даже на выходные не забирать. Он этого не сделал. Он по-своему жил той жизнью, в которой можно было заглушить боль и обиды пережитого. Очевидно, по-другому он не мог, а я этого не понимал. И всякий раз, когда я вспоминаю об отце, когда прихожу на его могилку на Байковое кладбище, я прошу у него прощения.

— Вас в интернате обижали?

— Если я скажу «никогда», никто не поверит. Я скажу «никогда». В интернате, а потом в армии я понял, что многое зависит не от того, какой ты национальности, из какой ты семьи, высокий ты, маленький, толстенький — какой угодно. В армии и интернате главным было, какой ты человек, какой у тебя стержень. если он есть. Это удивительно звучит, но где-то к классу седьмому, я помню, приходили по ночам… Когда отбой звучал, когда воспитатели выключали свет и уходили, начиналась своя какая-то жизнь. И ко мне приходили даже старшеклассники, рассказывали о своих спорах — и просили, чтобы я их рассудил. Это был седьмой или восьмой класс. А они в девятом или десятом учились. А я был маленький, очкастый такой, слабенький, но, очевидно, это не имело никакого значения.

То же самое было и в армии. Когда сильные, наглые вели себя привычно, они всех ломали, кого хотели поломать, но у меня была интернатская закалка. Я понимал, что если один раз сломаться, ты будешь сломанным уже все время. Таких людей уже не ремонтируют. Они ремонту не подлежат. У меня была ситуация в армии… Я не знаю, это интересно кому-то, не интересно…

— Интересно.

— Мы приехали из харьковской учебки экскаваторщиков… Да, я еще экскаваторщик четвертого разряда. Машинист экскаватора. И формировали новую роту из молодых. И там были какие-то старики уже, деды на выходе. И буквально в первый или второй вечер деды начали строить молодых, вновь прибывших. А еще и из Украины. А деды были, по-моему, из Средней Азии. Но дело даже не в этом. Они были деды, а мы были только что прибывшие, полгода отслужившие. И подходит дед — говорит: «Так, быстренько пришей мне подворотничок. И чтобы это было классно. И принесешь, доложишь». Я говорю: «Я не буду пришивать». Там такая тишина в роте сразу. Такого не могло быть: в стройбате деду пацан… Он говорит: «Я тебя зарежу вечером, когда никто не увидит. В общем, подшивай». И ребята наши, там, Вася Заболотный из Хмельницкой области — подходили и говорили: «Сашко, та приший ти йому». А я думаю: «Это не по-интернатски. Нельзя сдаваться. Тут ни рост, ни вес не имеют никакого значения. Просто они же сразу почувствуют. И потом что? Ходить за них, там, стирать портянки? Я говорю: «Нет. Я не буду подшивать воротничок». И все ждут развязки. И в этот вечер приходят командиры какие-то, офицеры, построили нас в роте и говорят: «Нам нужно из вас выбрать трех парней, которые будут командирами отделений, сержантами». А мы все рядовые. Как это определялось? Нужно было по уставу, ты помнишь, в течение 45 секунд раздеться в строго установленном порядке, положив сапоги, портянки… Я и сейчас это могу положить.

— Портянки на сапоги.

— Да, портянки на сапоги. Потом ремень, пилотка — все, все.

— Ремень — на табуретку.

— На табуретку, конечно.

— И пилотка.

— И пилотка, да. И до истечения 45 секунд нужно было прыгнуть в кровать и подтянуть одеяло к подбородку. А у меня кровать была на втором этаже. Три попытки. Они засекали время. И те трое, которые сделали это четче всех, были перед строем назначены сержантами. Одним из троих был я. И я посмотрел на этого деда, когда все это закончилось, и сказал: «А теперь попробуй зарезать сержанта». И все — деды зауважали. У меня не было никаких проблем в армии, в стройбате, которым тоже пугали всех, даже в армии.

— Ну, хуже не было ничего. Стройбат и железнодорожные войска. Что хуже уже?

— Да. У нас где-то раз в три-четыре месяца приезжал военный трибунал и постоянно судили: за изнасилования, за грабежи…

— Да вы что! В советской армии изнасилования?

— Да. Это в стройбате было распространено. И специально делали выездные судебные заседания публичные, чтобы все видели, чтобы потом рассказывали другим и чтобы не допускать такого. Там осужденные получали семь-восемь лет лишения свободы. И все равно продолжалось. Но я не помню, чтобы по отношению ко мне не то чтобы грубые действия — грубого слова не было.

— Мы сейчас с вами беседуем в отеле «Премьер Палас» в центре Киева на улице Пушкинской. Я, кстати, хочу поблагодарить «Премьер Палас», пользуясь случаем. К чему я это сказал? К тому, что совсем рядом, на улице Саксаганского, вы выросли. Вы рассказали, что это была коммуналка, как люди себя тогда вели. А вот ощущение, что вы живете в центре Киева, что вы киевлянин, что рукой подать от улицы Саксаганского в разные места Киева, у вас было? Вы ощущали уже себя киевлянином?

— Да, ощущал, конечно. Я недавно думал о том, что практически вся жизнь у меня прошла в этих кварталах — вот здесь, в центре Киева. Саксаганского, Пушкинская, Рогнединская, Шота Руставели. Дело в том, что я с четвертого класса работал почтальоном. «Служил парнишка почтальоном, парнишка письма разносил». Я разносил телеграммы. На площади Толстого…

— В выходные, наверное? Когда уезжали из интерната.

— Только в выходные и на каникулах. Дети разъезжались по семьям, у которых были семьи. А я в почтовом отделении № 4 на площади Толстого работал разносчиком телеграмм. За 14 рублей в месяц. Там «четверть ставки» это называлось. Я не разносил телеграммы — я разбегал их. Это несколько кварталов, которые я обслуживал как разносчик телеграмм. Так наловчился… Все время бегал. Никогда не ходил — бегал. Я сейчас думаю: «Как на меня смотрели люди? Думали, что это какой-то мальчик — городской сумасшедший, который все время бегает…»

— Вам на чай давали?

— Давали на чай. Тогда, если вы помните… Ну, старшее поколение помнит, принято было давать за телеграмму обязательно. 10 копеек, 20 копеек. И я знал, что на этом можно заработать, и ждал, когда мне дадут 10 копеек.

— Вы стояли и ждали?

— Да. Я стоял, пока раскроют телеграмму. Там «приглашаем на свадьбу»… И давали копеечку. А потом я обратил внимание, что больше всех дают те, кого приглашают на похороны.

— Да вы что!

— Да. Давали полтинник или рубль. Но когда я выходил из подъезда, я слышал эти вопли, эти слезы, этот крик… И после этого я начал читать телеграммы.

— Перед тем, как давать.

— Да. И я, сунув в руки человеку телеграмму, в которой было приглашение на похороны или сообщение о том, что умер дядя, тетя, папа, убегал так, чтобы не то что не дожидаться копеечку за это, а чтобы не услышать этого крика. Потому что это было страшно. Да, это был мой район. И сейчас, казалось, столько лет прошло — и офис редакции находится на площади Толстого, там, где моя жизнь начиналась. Очень интересно.

«Знаменитые футболисты, такие как Месси, Роналду, Мбаппе, никогда в жизни не играли при 100 тысячах зрителей. А я играл»

— Киев вашего детства — это был комфортный город для жизни?

— Ну, для каждого это было по-своему.

— Смотря у кого какая жизнь была.

— Конечно. И тогда, и сейчас. Мне было комфортно, потому что в этом квартале был кинотеатр «Киев»: он и сейчас есть. В кинотеатре «Киев» был детский зал, малый зал, в котором всегда можно было за 10 копеек посмотреть дневной сеанс. Напротив был магазин «Соки — воды», где продавали замечательные пирожки с мясом. Это были настоящие пирожки, это было настоящее мясо. За 4 копейки. С хрустящей корочкой. И можно было еще заказать стакан воды с сиропом. Ребята дорогие, это такое счастье… Неописуемое. Ты сыт, доволен, счастлив, идешь в кино за 10 копеек. А по выходным можно было ходить на центральный стадион, который тоже находился рядышком. И там пацанам всегда продавали билеты за 10 копеек на верхних ярусах. Я мог тогда представить, что на этом стадионе я буду играть в футбол при 100 тысячах зрителей?!

— Сейчас многие телезрители и YouTube-зрители подумают, что вы стали великим футболистом современным.

— Нет, я не стал великим футболистом — я был им. Я просто иногда думаю…

— Что это за матч, просто скажите.

— Я думаю, знаменитые футболисты, такие как Месси, Роналду, Мбаппе, — они никогда в жизни не играли при 100 тысячах зрителей на стадионе. Не потому, что на них не ходят зрители, а потому, что сейчас в Европе нет таких стадионов. Нет ни одного стадиона-стотысячника. Я играл при 100 тысячах.

— Этим они и хуже вас, собственно.

— Да куда? Они никогда не смогут повторить этот успех. Это было, когда начала выходить газета «Киевские ведомости».

— 1992-й, наверное, год.

— 1992 год, 10 сентября вышел первый номер газеты. А по-моему, 12-го или 13 числа мы решили отпраздновать это на центральном стадионе и объявили благотворительный матч. «Все желающие в связи с выходом первой газеты нового типа в Украине могут прийти». И там была такая заманка. Примитивная, простая. 1992 год — что можно было придумать? Нашли спонсоров, которые пообещали всем желающим бесплатное пиво и бесплатное мороженое. Потом мне рассказывал генерал Василишин, который потом стал министром внутренних дел. В то время он был начальником киевского управления милиции. Он говорил: «Мы думали, ну 10 тысяч придет, ну 20. Мы контролировали периметр стадиона, открыли нижние ярусы. 50 тысяч — это максимум — хватило бы. Но когда пошли толпы, прозвучала команда „перекрыть все центральные станции метро“, потому что народ шел и шел. Пришлось открыть верхние ярусы, которые до этого не открывались лет семь или восемь». А народ все шел. 100 тысяч сидело на трибунах, и еще вокруг стадиона огромное количество людей находилось. И мне потом рассказывали… А как же раздавали мороженое и пиво?

— Да.

— А людей было так много… Но и мороженого было много. С машин ящиками бросали мороженое в толпу. Это мороженое разбирали. А как же пиво? Стыдно признаться, но люди же не шли с бутылками. А пиво было разливное. С бутылкой же нельзя было пойти на стадион. И народ настолько сообразительный у нас, что кто-то первый крикнул: «Ребята, а там же аптека рядом!» И побежали за резиновым изделием номер 1 или 2. И в эти резиновые изделия наливали разливное пиво. И пили до усмерти. Ну это был кошмар. Но это пили те, кто остался за стадионом.

— Этот народ непобедим. Правда?

— Ну, такой народ победить просто нельзя.

— Кто с кем играл тогда, кстати?

— Играли сборная журналистов и сборная артистов. В сборной журналистов были известные спортивные журналисты: Саша Липенко, Савелий Сережа, Валик Щербачев — известные в то время на всю страну журналисты. А с другой стороны — артисты эстрадные, молодые: Саша Пономарев, Витя Павлик, по-моему, был, еще кто-то… Там счет не имел значения. Но сам факт… Это же невероятно. 100-тысячный стадион, все счастливы. Такое время было тяжелое, это же начало 90-х… Там больше грабили, чем дарили. А здесь такой подарок всем: и праздник, и пиво, и мороженое, и хорошая газета.

— В детстве вы голодали?

— Да. Я всегда старался в детстве запоминать тяжелые моменты, а со временем — хорошие. Потому что я детей даже старших учил тому, что «никогда не сравнивайте то, что у вас есть сегодня или чего-то нет, с тем, что есть у других. Сравнивайте свои ощущения сегодняшнего дня с тем, когда вам было хуже. И радуйтесь каждому дню и каждому куску хлеба. И находите прелесть во всем, что вы переживаете сейчас. Потому что у меня в жизни было столько моментов, когда кусок хлеба казался самым вкусным в жизни блюдом… Когда на полигоне в харьковской учебке ночью в этих экскаваторах, пропахшие какой-то солярой, мы мерзли на 30-градусном морозе, и Вася сослуживец, опять же… Какая разница? Я был из Киева, а он был из какого-то глухого села. Это не имело значения. Он был настоящий и, наверное, я был какой-то такой же. И он доставал кусок хлеба из-за пазухи черного, делил поровну на всех… Ребята дорогие, что может быть вкуснее этого? Когда на севере Казахстана я поехал в командировку и застрял в гостинице… А я там работал в районной гостинице, в сельскохозяйственном отделе.

— Как она называлась, вы помните?

— Это было село Железинка Железинского района Павлодарской области. Газета называлась — я не помню как. Тогда все газеты назывались одинаково: там, «Путь Ильича»…

— «Железинский рабочий» и так далее.

— Ну что-то такое, да. И я застрял в гостинице. Там одна комната была. И я помню, что дня три или четыре она была засыпана снегом доверху. И в этой гостинице на столе стоял графин с водой. Тогда во всех сельских гостиницах стоял графин с водой. И нельзя было ни выйти, ни позвонить — ничего. И я в кармане нашел несколько леденцов и одну печеньку. И этих леденцов и печеньки мне хватило на три или четыре дня. И ничего страшного. Просто очень важно было запомнить этот момент на всю жизнь, чтобы потом, каждый раз получая удовольствие, там, от еды или от тепла, или от другого какого-то комфорта, я вспоминал это — и все остальное было лучше. И когда было лучше, я говорил: «Слава богу. Значит, все замечательно».

— Я не случайно спросил о голоде. Многие люди тогда голодали, но продукты были очень вкусные в советское время.

— Да, настоящие.

— И колбаса, и конфеты, и мороженое. А вы цены на советские продукты помните?

— Помню, конечно. Я все время думаю: «Почему все помнят цены на советские продукты?» Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что цены на советские продукты не менялись десятками лет. Ты понимаешь? Когда колбаса стоила 2,20 или, там, бутылка водки… Я не пил очень долго. Я не пил на свадьбе у сестры даже шампанское. Но я помнил все цены. Более того, я знал цены лучше других, потому что, когда я после армии поступил на подготовительное отделение факультета журналистики Киевского университета, занятия начинались в два часа, а я с шести часов работал в том же гастрономе, где когда-то работал отец, грузчиком. Я работал в гастрономическом отделе. Я приходил в шесть часов. Магазин открывался позже. Но поскольку я был непьющий, а у нас бригада была… Я с факультета журналистики, там ребята были из консерватории, там еще с химфака… Умнички все, интеллигентные, из бедных семей, сами себя вырастившие. И право поднять из подвала в кафетерий на три этажа по крутой лестнице мешок весом килограмм 30 с сосисками доставалось тому, кто был, как считали руководители, самым непьющим, самым порядочным. И вот они, значит, давали мне возможность заработать 1 рубль. Это были огромные деньги. И я этот мешок пер на третий этаж. Я тогда весил килограмм 45−48. И самое тяжелое в работе грузчика гастрономического отдела было выгрузка шампанского. Шампанское доставлялось в деревянных ящиках, а бутылки лежали просыпанные опилками. Этот ящик иногда намокал, если он доставлялся по дождю. Неподъемный. Но и сейчас я помню, как, главное, правильный захват: за спиной. Нужно было правильно взять ящик. Не дай бог, не уронить его, донести. Это был жестокий труд, но я зарабатывал свою копейку.

— Но сосиски вкусно пахли.

— Сосиски вкусно пахли, а сырокопченую колбасу тогда многие не видели годами. Не то что не пробовали — не видели. Но я мог купить, мог позволить себе кусочек сырокопченой колбасы. Потому что я работал в этом отделе.

— Ну хорошо. Сколько стоило мороженое пломбир в стаканчике, вы помните?

— Я помню, сколько «Киевское» стоило: 22 копейки. Пломбир в стаканчике…

— «Киевское», или «Ленинградское» оно еще называлось.

— Или «Ленинградское», да.

— В шоколаде.

— В шоколаде. Пломбир замечательный. Неповторимый вкус. А «Каштан», если помнишь…

— Пломбир сколько стоил? 19 копеек.

— 19.

— Потом 20.

— А «Каштан» — 28. С орешками.

— Пломбир в шоколаде.

— Совершенно верно. Да.

— На что вы тратили заработанные тяжелым трудом деньги?

— Ну, уже где-то к классу, наверное, 10-му мы стали модниками. Уже хотелось как-то отличиться. Потому что нам выдавали одинаковую одежду в интернате.

— А, давали одежду?

— Да. В интернате было настолько замечательно нам, не приспособленным к самостоятельной жизни… И многим из нас некому было подсказать, как в жизни вообще можно обходиться. Нам давали одежду. Она была добротная, но была такая, как у всех. И потому что хотелось выделиться, мы старались собрать денежку, купить дорогой шелковый галстук… Тогда были галстуки шелковые разноцветные, такие яркие… До невозможности, до рези в глазах. И они были вот такие.

— Треугольные, да.

— Я показываю, не преувеличивая. Вот такого размера, как у клоуна. Мы надевали эти галстуки. Тогда это было модно. И широкие штаны. Клеш можно было пошить в старших классах. И книги… Я скажу, что я ездил на книжную толкучку в Боярку, и нас там очень гоняла милиция, потому что это было запрещено. Я не знаю, почему запрещали. Но я помню те цены. Просто чтобы ты представил себе: Булгакова я покупал три романа…

— За 10 рублей, небось.

— За 70 рублей. Но это было бесценное вложение денег.

— Казалось.

— Я объясню почему. Тогда же было много библиотек, и в библиотеках было много книг. И советский народ считался самым читающим народом в мире. А книг не хватало, потому что читали все. И когда кто-то приносил в интернат книгу хорошую, на нее тут же записывалась очередь. И чтобы успеть почитать, мы читали ночами, под одеялом включив фонарик. Такой, примитивный, фонарик. Вот так открывался. Там здоровая такая батарея вставлялась. Он плохо светил…

— Кстати, да. Тускло.

— Тускло. Он все время мигал даже. Но это давало возможность ночью почитать. А утром надо было отдать, потому что кто-то передавал следующему. Это была большая ценность — книги.

«Меня не брали в армию. Я написал письмо маршалу Гречко. Ночью к нам пришли в коммуналку и сказали: «Покажите этого идиота! Давай с вещами на выход!»

— Вы рассказывали немного об армии. Но я знаю, что в армию вы пошли, написав письмо министру обороны Советского Союза, маршалу Советского Союза Гречко.

— Да, было такое.

— Зачем вы писали Гречко? И зачем вы шли в армию? Наверняка вы могли не пойти, у вас было слабое зрение.

— Да. В военкомате мне сказали, что, «наверное, в армию ты не пойдешь». Почему? «Потому что у тебя плохое зрение». Но послушай. Мы все так были воспитаны. Меня никто не заставлял, меня никто в шею не толкал. Я просто считал своим долгом отслужить в армии. А как же? Чтобы потом чувствовать себя всю жизнь ущербным? Чтобы кто-то мог сказать «ты откосил от армии, не пошел в армию», еще что-то? Я написал письмо товарищу Гречко: «Уважаемый товарищ маршал Советского Союза, считаю своим долгом отслужить в армии. Поэтому прошу вас…» Типа «накажите этих дяденек, которые меня не пускают в армию».

— То есть вы были способный тогда уже. Переписывались с министром обороны.

— Да, я писал напрямую, лично. Когда ночью в коммунальной квартире раздался сначала длинный звонок, а потом стук сапогами в дверь и крик: «Покажите этого идиота!» и сбежались все соседи…

— Посмотреть на него.

— Нет, соседи меня знали и видели. Они просто не думали, что я идиот. И говорят: «Так, давай с вещами на выход». Я не знаю, что они мне рассказывали… Потому что они получили указание из Москвы, из приемной маршала Советского Союза, доставить. В общем, меня через Дарницу…

— ДВРЗ.

— ДВРЗ. Но практически это было в конце декабря. Уже призыв был закончен. И несколько таких «идиотов» были доставлены в Харьков. Я прослужил не два года. Я прослужил 22 месяца — не 24. Потому что я был призван на месяц позже, а отправлен из армии на месяц раньше как за особые заслуги перед советской армией, за образцовую службу. Отпускали дедов, сержантов, на месяц раньше. И я прослужил не 24 месяца, а 22.

— В армии вы стали членом КПСС.

— Кандидатом в члены КПСС.

— Уникальная история. Потому что в стройбате еврею стать кандидатом в члены КПСС… Сейчас мало кто поймет мои слова, но это была действительно уникальная история.

— Эта история была не настолько уникальной, как-то, что последовало за ней. После того, как я приехал в Киев после демобилизации, я поступил на подготовительное отделение факультета журналистики. Оно находилось тогда на Ломоносова. Рабфак — рабочий факультет. Подготовительное отделение. А я уже работал грузчиком. И я до часу работал, успевал помыться, переодеться, прибежать на пары в два часа. И засыпал беспробудным сном. Я маленький был, худенький. После этих ящиков и мешков я засыпал. И руководитель подготовительного отделения факультета журналистики написал заявление… Потом я узнал об этом. Заявление декану факультета журналистики, что «цей хлопець абсолютно безперспективний — з нього нічого не вийде. Ну який це журналіст, який весь час спить? Він безталанний». А когда мы поступали уже, переводились на первый курс, мы писали сочинение. И мне потом Дмитрий Михайлович Прилюк, декан факультета, профессор, писатель известный, показал это сочинение, на котором написал: «Нехай хлопець вчиться. В нього є іскра божа». Откуда он ее увидел? Всю жизнь благодарен ему.

— О чем вы в детстве мечтали?

— Об одном…

— Поесть?

— Нет. Ну что? Поел — и все. Нет, у меня одна мечта была только: стать журналистом. Да. Я с четвертого класса хотел стать журналистом.

— Почему?

— Не потому, что я умел писать или понимал, что такое журналистика. А потому что однажды я увидел двухсерийный советский фильм, который назывался «Журналист».

— Хороший фильм.

— Замечательный.

— Черно-белый.

— Да. И в этом фильме советский журналист в Париже ходил в модном плаще, в шляпе и в черных очках. Это было так стильно, это было так классно… И где? В Париже!

— Вы подумали, что все журналисты советские…

— Я подумал, что эта профессия открывает окно в мир или дверь в мир. И можно будет надеть плащ модный, черные очки, поехать в Париж… Мне так хотелось увидеть мир… Я мечтал стать журналистом. Только журналистом. Никем больше. И почему я так упрямо поступал… и в Киевский университет сначала не поступил, и в Алма-Атинский университет не поступил.

— О боже. Вас долго не принимали.

— Да.

— Будучи кандидатом в члены КПСС.

— Нет, это было после школы. Я еще не был кандидатом. Но я тебе скажу, это клеймо… Какой? Пятой графы или четвертой…

— Пятой.

— Пятой графы. Я был на факультете журналистики один еврей. И факультет считался идеологическим. Так же, как философский и исторический факультеты. И я окончил с красным дипломом, с отличием. И на государственном экзамене я получил приглашение в журнал ЦК Компартии Украины. «Журналист Украины». А, нет, виноват, неправильно я сказал. Это был не журнал ЦК КПСС — орган ЦК Компартии Украины «Комуніст України». И председатель комиссии сказал на экзамене: «Я вас запрошую до нас на роботу. Приносьте завтра документи». Я принес документы. Мне сказали: «Подождите». День, два… Это уже после окончания университета.

— С красным дипломом, и вы член КПСС.

— Член КПСС. «Подождите». Неделю, две, три… Я пришел в деканат, и там была у нас методистка — такая умничка, такая хорошая, она так переживала за всех деток… Она говорит: «Саша, ну ты что, не понимаешь?» — «Что не понимаю? Что я такое натворил, что я не понимаю?» — «Ты что, не понимаешь? Ну ты же еврей». — «Ну да. И что? Что, это раньше не было известно? Я же получил приглашение». Она говорит: «Не ходи никуда. Ничего из этого не получится». А тогда родилась у меня первая дочка, Юля. Уже ей полгода было. И я каждый день с красным дипломом — это была привычная моя работа — шел работать грузчиком. Я зарабатывал ровно 40 копеек каждый день, разгружая две машины молочных продуктов на площади Победы. И мне 40 копеек хватало на то, чтобы купить… Вот когда все вспоминаешь: батон стоил 22 копейки, литр молока стоил 20 копеек. Я зарабатывал 50 копеек. Из 50 копеек у меня оставалось еще восемь копеек. Это было две поездки на троллейбусе. А стоимость билета четыре копейки тогда была. В один конец и в другой. Я каждый день ездил в издательство, где на входе висели длинные списки «требуются на работу». И были списки профессий, и заработок стоял. Там тут же писали. Общество «Знание» возле стадиона — там висел длинный-длинный список.

— Где сейчас планетарий.

— Где планетарий. И внизу… Я вот так брал сверху, начиная от главного редактора какой-то газеты или журнала, — и опускался в самый низ: «стажер-практикант — 60 рублей». Я заходил и говорил: «Можно мне устроиться на работу стажером-практикантом?» Они говорили: «Да. А какое у вас образование?» — «Университет. Факультет журналистики». — «А диплом?» — «Красный диплом». — «Конечно, берем. Приходите завтра. Ну что вы… Мы вас поздравляем». Я приходил завтра, и мне говорили: «Вы знаете, уже место занято. И вообще все остальные вакансии тоже заняты». Я взял партбилет, взял красный диплом — пошел в ЦК Компартии Украины…

— На улицу Орджоникидзе, ныне Банковую.

— Да. Там сейчас резиденция…

— Офис президента.

— Офис президента. Тогда можно было по партбилету зайти. Я сказал: «Я хочу по личному делу». Меня приняли в каком-то отделе идеологическом, был такой отдел. Руководил тогда Кравчук Леонид Макарович. Но не он меня принимал. Я положил эти два документа и говорю: «Если в этой стране с партбилетом и красным дипломом я не могу устроиться на работу младшим каким-то стажером в издательство, то тогда оставьте все это себе». А я к тому времени очень много писал. На факультете журналистики уже после того, как я отработал грузчиком, я писал во всех редакциях, во всех газетах киевских: «Комсомольское знамя», «Молодая гвардия», «Вечерний Киев»… Как студент я зарабатывал… А тогда нужно было платить взносы партийные. И нужно было писать заработок. Я зарабатывал 220−240 рублей.

— О, ну так нормально.

— Тогда инженер получал 70.

— Конечно.

— И я не понимал журналистов молодых, которые жаловались, что им трудно жить, что они не могут купить одежду модную или еще что-то. Я говорил: «Послушайте, если бы это студенты-химики жаловались, это было бы понятно. Вы журналисты. Вон, пожалуйста, пишите о чем угодно. Вы можете зарабатывать на жизнь сами». И мне позвонили через несколько дней. Позвонил Бабанский Василий Васильевич из «Вечернего Киева», заместитель главного редактора. И сказал: «Приходите с документами». Я пришел, а он говорит: «Вы знаете…» А там Валя Писанская работала завотделом промышленности, которой я носил материалы, будучи студентом. Сашу Липенко я тогда не знал, в отделе спорта, еще. Он говорит: «Мы вас возьмем с испытательным сроком на один месяц». Я говорю: «Вы паспорт мой открыли?» Он говорит: «Мы вас берем». Я говорю: «Паспорт откройте». — «А что я там такого не видел?» Я говорю: «Откройте — и тогда скажете, берете вы меня или нет». Я настолько был уже прибит этим… Он открыл и говорит: «И что?» Он из Донецка был, Василий Васильевич. Замечательный человек. Я говорю: «Посмотрите. Там пятая графа». Он говорит: «Я не понял. При чем здесь пятая графа? Вы писать умеете?» Я говорю: «Умею». — «Вас здесь знают уже. Вот Валя Писанская говорила, что она вас знает. Все, мы на месяц вас берем стажером, а там посмотрим». А тогда была практика: отмечать лучшие материалы в каждом номере «Вечерки». Это было много лет. И Валя меня послала на трикотажную фабрику Розы Люксембург. Это была моя тема — слышите? И тогда нужно было пойти на фабрику как в командировку и успеть набрать фактаж для нескольких материалов: для репортажа, для очерка, для интервью с передовицей производства, с передовиком. И буквально в первых трех или четырех номерах мои материалы отмечались. И через две недели меня взяли в штат. Я проработал ровно 10 лет, до перехода в газету, которой тогда еще не было вообще — «Киевские ведомости».

— А когда вы сели на поезд — и поехали работать в Павлодарскую область, в эту районную газету, это было до университета или после?

— Да, это было до университета. Я, не поступив в Киевский университет, узнал, что еще есть время, принимаются документы в Алма-Атинский университет. И я поехал в Алма-Ату. И во время экзаменационной кампании этой я сильно заболел. У меня аллергия была сильная. Тогда это не лечили еще. Я сдал плохо экзамены и не поступил тоже и там. И вот, сидя в гостинице в Алма-Ате, черт-те где, я не знал, что делать. И в комнате лежал советский журнал «Журналист». Я был с ним знаком раньше. Я знал, что если открыть на последних страницах, там была написана вакансия. И несколько страниц вакансий в разных республиках, в разных районах. И там писали: «обязательно высшее образование», «обязателен опыт работы»… И только в одном месте, в селе Железинка, районная газета — там было написано: «Без опыта работы, без диплома, без образования — без ничего». У меня не было выбора. Я посмотрел, где эта Железинка на карте. «Ну, поеду туда». Потому что там единственное место, где могли взять журналистом 17-летнего парня без образования — без ничего.

— Интересно там было?

— Мне было очень интересно писать о надоях, о доярках. Интересно было, потому что можно было писать. Для меня это было счастье. Конечно, это был не Париж. Там не было красивого плаща, не было черных очков, там не было Эйфелевой башни. Там было ужасно холодно. Я помню, когда я ехал из Павлодара в Омск, чтобы сесть на поезд и ехать в Хабаровск, где меня встречала старшая сестра, я ехал в пазике, в автобусе, где обледеневшие были окна с изморозью толстой, где за окном было минус 40, внутри было минус 30. И я приехал на вокзал, а до поезда оставалось несколько часов. Я сел — смотрел на попа — поп сидел напротив, длинноволосый, рыжий, который вот так вот делал с волосами. Делал, делал, делал… И я заснул. Я проснулся от того, что меня расталкивала милиция и говорили: «Ты куда? Ты едешь или нет? Что у тебя? Есть билет?» Я им показываю: «Да, есть билет до Хабаровска». Они говорят: «Ваш поезд уехал 10 часов назад».

— Ай-яй-яй.

— И вот эти советские милиционеры… А у меня нет денег — ничего нет. Ни еды. У меня билет был — и все. А там сестра меня ждала. Они меня забрали в кутузку, накормили, в складчину купили билет…

— Ух ты.

— Да. И отправили следующим поездом. Тогда такие дальние поезда ходили не часто. А сестра сутки ждала. Встретила меня.

— В «Вечернем Киеве» вы очень много писали. Вы сейчас сказали, что хотели писать. И вы писали очень много. Я помню, я выписывал «Вечерний Киев» и читал постоянно ваши блестящие фельетоны и криминальные очерки. А сегодня вам писать хочется?

— Хочется. Сейчас хочется, да не можется. Потому что времени меньше. Нужно ведь читать материалы журналистов, нужно организовывать, доставать деньги на зарплату, на бумагу — на все-все-все. Я нашел себе… Я называю это гимнастикой ума. Точно так же, как я занимаюсь гимнастикой физической, я занимаюсь гимнастикой ума: я каждый день пишу какие-то посты, я пишу фарфоровые истории, совершенно никому не нужные. Кто-то мне рассказывает, что, может, кому-то интересно. Я пишу каждый день уже больше трех лет. 1375 историй я написал. Это только фарфоровых историй, посвященных и фарфоровой коллекции, которой я увлекся много лет назад, и рассказам о жизни, и не только. Я пишу что-то себе. По ночам я что-то еще шил. Вот я шью что-то по утрам.

«Когда я был журналистом, участвовал в задержании группы особо опасных вооруженных преступников в Голосеевском парке»

— Вы же в «Вечернем Киеве» участвовали даже в задержании реальных преступников. Как это было?

— Недавно позвонил Поддубный Николай Олегович — замечательный человек, один из самых известных сыщиков не только в Украине — в Советском Союзе. И он меня поздравил с Днем сотрудника уголовного розыска. Я говорю: «Олегович, я тут при чем?» Он говорит: «Но я же все помню. Как мы с тобой задерживали бандитов». Когда я был… Сейчас это называлось бы «криминальным репортером» или еще каким-то. И мы ночью поехали на задержание в Голосеевском парке группы особо опасных вооруженных преступников. И когда Олегович дал команду всем… Автоматчики-милиционеры из уголовного розыска. Там реальная перестрелка была. Они бросились на задержание. А он мне сказал: «Так, Саша, оставайся в автобусе. Мы сюда будем загонять этих задержанных». Они загоняли и укладывали их в проходе штабелями. Они уложили — и побежали дальше. И оставили меня одного с бандитами. И я смотрю: в полутьме эти урки начинают поднимать голову и осматриваться, кто здесь их охраняет. Олегович говорит: «У тебя диктофон, ты, там…» Тогда диктофонов ни у кого не было. У меня был блокнот и ручка. И я в темноте поднял этот блокнот и ручку и заорал: «Лежать, суки! Сейчас всех постреляю!» Они — мордой вниз. У меня руки трясутся. Я вообще не представлял, что это такое.

И потом подбежали хлопцы. Я говорю: «Мне нужно ощутить азарт задержания. Разрешите, Олегович, пойти с бойцами». И мы бежали вместе с сержантом, и я смотрю — он вскрикнул, обмяк — и упал. И все побежали дальше. Я подхватил его — и потащил к тому же автобусу. И смотрю — он закрывает руками живот. Я выскочил, начал останавливать машины, чтобы остановить хоть какую-то машину. «У меня раненый». Кто-то остановился. Мы поехали в 10-ю больницу на Голосеевской площади. И я с ним поехал. Потому что врачи говорят: «Это ваш сотрудник?» Я говорю: «Наш сотрудник, да». Я журналист. Он в милицейской форме. И руками держит. Я смотрю — кровь течет. Когда они его положили на каталку и сказали «уберите руки», наверное, я страшнее ничего не видел в жизни. Потому что там все вывалилось.

— Это пуля была. Да?

— Нет, это нож был, которым вспороли ему живот. А самое потрясающее… Я потом к нему приезжал в больницу.

— Он выжил?

— Приезжал в больницу, а врачи говорят: «Такого не может быть, ему вспороли полость, но жизненно важные органы оказались все целы». И он выжил, и все прекрасно. Я потом об этом писал. Олегович помнит. Я не знаю, сколько прошло. 35 лет…

— Какой это год был? 80 какой-то?

— Это был 83−84-й год.

— Вы знаете, газета «Вечерний Киев», когда я уже начал там писать, была фантастической. Это была самая тиражная вечерняя газета Советского Союза. Тираж доходил до 570 тысяч экземпляров. И был удивительно сильный коллектив. Были мощные журналисты: и вы, и Писанская, вы сказали, и Синякова, Липенко, Кириндясов, Расевич — кого ни возьми. Я многих могу не назвать.

— Да, замечательные.

— Мощный коллектив был. Журналисты были от бога все. Но цементировал эту команду Виталий Карпенко — главный редактор, который сумел нацелить коллектив на то, чтобы газета стала одной из самых мощных в Перестройку.

— Сказать, что он сумел сделать?

— Да. Не мешал.

— Не столько нацелить, да — не мешать. Это был редкий талант в то время. Не мешать. Потому что он, в свое время придя, увидел…

— Он пришел из ЦК. Правильно?

— Да, из ЦК. И он относился к демократической части украинских коммунистов. И он увидел, что очень сильный состав профессионалов. И поняв это, он решил не мешать. Это было самое лучшее решение. Потому что тогда он дал возможность нам раскрыться. И мы раскрылись.

— Какие были уникальные праздники газеты «Вечерний Киев». На стадионе «Динамо» — везде… Сколько было ярких личностей… Как все было интересно тогда… Да?

— Да.

— Перестройка. Страна начинала жить по-новому.

— В организации этих праздников участвовал один молодой журналист, не входивший тогда в состав штатных сотрудников редакции, но подававший большие надежды и умевший где-то найти, договориться, убедить самых известных в Советском Союзе и артистов, и писателей. Его звали Дима Гордон. Мальчик, который учился на втором или третьем курсе строительного института и который рассказывал Саше Липенко… А я тогда был ответственным секретарем. Рассказывал: «Хотите, я сделаю интервью с Блохиным?» И мы тогда громко смеялись, потому что нашим зубрам не удавалось договориться об интервью с Блохиным. Он был тогда на слуху: лучший футболист Советского Союза. А Дима говорил: «Я сделаю интервью». Мы смеялись до следующего дня, пока Дима Гордон не принес это интервью с Блохиным.

— Теперь, когда я иногда ставлю у себя фотографии где-то тех лет, со звездами эстрады, с футболистами великими и так далее, — мне пишут комментарии: «Понятно. Вас, наверное, вел КГБ. Иначе как бы вы приходили к ним? Почему они должны были вам давать интервью? Наверное, вас сопровождали и вели».

— Мне кажется, в то время никакое КГБ не могло бы договориться с Лобановским и Блохиным, чтобы Блохин дал интервью «Вечерке». Хотя «Вечерка» была действительно самой популярной и самой тиражной вечерней газетой в Советском Союзе. А тебе это удавалось.

— В 1992 году вы создали газету «Киевские ведомости». Газета «Киевские ведомости» была вообще новым словом в журналистике. Тираж доходил до 650−680 тысяч. Ну это была фантастика. Это была газета, которая была создана сразу после обретения Украиной независимости. За вами в эту газету, поверив в вас, ушли лучшие журналисты из «Вечернего Киева». Вы добрали еще журналистов из других газет. Если в «Вечернем Киеве» был мощный коллектив, то тут вы создали мощнейший коллектив, где были такие яркие звезды, и все они работали…

— Ярчайшие. Парадоксальность ситуации состояла в том, что Виталий Карпенко, упомянутый тобой, возглавлявший «Вечерку», все время конкурировал… Мы были газетой горкома партии. Это очень важно тогда было. А органом горкома была газета «Прапор комунізму»: «Знамя коммунизма». И это была жуткая конкуренция. И руководители между собой воевали непримиримо. И когда я создавал газету «Киевские ведомости», я совершил невероятное, ничем не объяснимое. Это объяснялось интуицией, может быть. И, кроме того, коллективы между собой дружили, между прочим. И когда «Киевские ведомости» создавались, я пригласил и из «Вечерки», и из «Прапора комунізму»: из противоборствующих.

— Лучших.

— Да. Монтекки и Капулетти. Я пригласил лучших. И большей дружбы, чем между ними, и более творческого, красивого, умного, талантливого коллектива мне встречать не приходилось никогда. Из этого коллектива вышло огромное количество ярчайших главных редакторов: и Юлия Мостовая, и Лариса Ившина, и Наташа Ульянкина, и Гена Кириндясов, и Юра Пильчевский… И можно перечислять, перечислять.

— И Сергей Рахманин.

— Сережа Рахманин.

— И Олесь Бузина у вас работал.

— Олесь Бузина работал литредактором в отделе «Культура».

— Кто у вас только не работал там… Это фантастическая была газета.

— Да.

— Я помню, что утром распространители оптовых газет дрались друг с другом, кто больше заберет. И не хватало.

— Да, это правда. Кстати, подъезжали на Дегтяревскую к редакции грузовики открытые, на которых лежали тысячи пачек по 200 экземпляров газет. И оптовики, держа пачки денег в руках, говорили: «Мне, мне, мне!» Это как аукцион был. Люди покупали, потому что они знали, что эти горячие пирожки разлетятся очень быстро — и они смогут свою копейку заработать на нашей газете. Это было так удивительно, так приятно…

— Деньги на эту газету дал Сергей Кичигин, который недавно скончался — талантливейший журналист, который писал еще в «Вечернем Киеве» под псевдонимом Сергей Тойма.

— Он тогда был подполковником советской армии.

— Да. Тогда не все знали. Я узнал это не так давно. Он был сотрудником ГРУ Генштаба Вооруженных сил Советского Союза.

— Да. Тогда никто этого не знал.

— Никто не знал. Он был китаистом.

— Он знал блестяще китайский язык.

— Знал язык. То есть его готовили именно по китайской линии. Он служил в ГРУ. Думаю, что имел отношение и к ГРУ Российской Федерации наверняка.

— Несомненно.

— Он был очень серьезным человеком. И деньги, видимо, получил из той же организации на раскрутку газеты, как мне кажется.

— Может быть.

- Но он был очень интересным человеком. Он был прекрасным журналистом и он понимал, что, кстати, немаловажно, что, пригласить таких людей и пригласить вас возглавить коллектив — это уже рецепт успеха. А дальше, насколько я знаю, в один прекрасный день, когда газета уже гремела и когда гремели вы как главный редактор, он просто пригласил вас поговорить и сказал, что «вот неплохо было бы, чтобы теперь я стал главным редактором».

— Нет. Он просто сказал: «Я хочу быть главным редактором». А я сказал: «Сергей Александрович, мы так не договаривались». Он говорит: «Ну, на время». Я же спорить не буду. Плетью обуха не перешибешь.

— А вам он предложил какой-то пост?

— Он сказал: «Вы будете в соседнем кабинете сидеть». Я говорю: «В качестве?» — «Ну, советника». Я говорю: «Вы знаете, я лучше уйду». И я ушел. Я в тот же день ушел. В никуда. То есть абсолютно в никуда. Таких уходов у меня было несколько.

— Вы просто любите уходить.

— Нет. Я не люблю воевать. Тогда я пытался воевать. Я тогда еще не научился прощать. И мне казалось, что на выпады нужно отвечать ответными выпадами. Я потом понял, насколько это нерационально: тратить силы на выяснение отношений. Нет, нужно создавать дальше. Я ушел. И через какое-то время, очень быстро, появилась газета «Всеукраинские ведомости». Кстати, «Киевские ведомости», «Всеукраинские ведомости», «ФАКТЫ» — они все начинали выходить в сентябре месяце. Так сложилось.

— Просто у вас хороший месяц сентябрь.

— Хороший. Да, начало осени.

— А на Кичигина спустя столько лет вы обижаетесь? Или вы ему простили это?

— Ну, я скажу сейчас сокровенную вещь. У меня длинный список людей, которых я вспоминаю каждый день. Ушедших. Очень длинный. Но когда-то он начинался… Я вспоминаю по имени, отчеству и фамилии. И я на это каждое утро тратил пять-семь минут. Сейчас это 23 минуты. И в этом списке есть он. Потому что есть вещи и есть люди, без которых твоя судьба сегодняшняя — моя судьба, каждого судьба — не сложилась бы. Если ты считаешь это судьбой успешной — а я считаю судьбу успешной, — то что бы прежде в этой судьбе ни произошло, хорошее или плохое, если бы оно произошло по-другому, я не уверен, что было бы так, как сейчас. Поэтому если поначалу — да, была обида, и она долго продолжалась, — потом я понял: «Да нет же, если бы не было того момента, не было бы следующей газеты: «Всеукраинские ведомости». Если бы не было во «Всеукраинских ведомостях» совершенно подлейшей ситуации, когда тоже после раскрутки газеты пришла группа товарищей… Некоторые из них сейчас являются очень известными, публичными, в Украине людьми.

— Например.

— Например… Не скажу. Потому что я простил. Я не хочу их обидеть…

— Они тоже в том списке?

— Они живы, слава богу.

— Нет, они в списке, который вы вспоминаете?

— Я вспоминаю список ушедших.

— Понятно.

— А они, слава богу, живы. Пусть живут долго. Они точно так же пришли и сказали: «Вы знаете, теперь нам нужна эта газета».

— То есть «вы ее раскрутили, а теперь она нам нужна».

— Да. И я говорю: «Ну, а как же я?» — «Ну, спасибо вам». И я помню, что точно так же была ситуация, когда я сказал коллективу… А я попросил у нового главного редактора, которого они привели: «Можно мне попрощаться с коллективом?» Он благородно очень поступил: «Да, пожалуйста». Я собрал коллектив и говорю: «Я ухожу. Я ухожу, не зная куда. Я знаю, что у меня может получиться следующий проект. Я знаю, что он может получиться только с вами». Через неделю заявления написали во «Всеукраинских ведомостях» все. А еще через месяц появилась газета «ФАКТЫ».

И я помню… У меня сохранились эти листики — я недавно их нашел. Я нашел спонсоров. Один из них — Виктор Пинчук. Нужно было создавать газету. А вот уже мне завтра нужно было встречаться с коллективом, которые написали заявления — и ушли в никуда. И мне нужно было им рассказать, что за проект, что мы будем… Ну понятно, что газета. Какая? И я помню, как поздно вечером я позвал Галю, супругу, и говорю: «Галя, смотри». И начал ей рисовать логотип газеты, верстку, рубрики… Я не знаю, откуда оно шло.

— Открылся контакт с космосом.

— Я не знаю, как это называется, но это было не первый раз и не последний, когда я понял, что и как, и что мы будем делать. И на встрече с коллективом я им все рассказал и у нас получилось. Это удивительно. Сейчас «ФАКТАМ» уже 24-й год пошел. Кстати, из первого призыва не «фактовского», а из «Киевских ведомостей» — со мной продолжает работать больше 10 человек.

— Это 28 лет, извините.

— Да.

— Вообще удивительно, как за вами люди кочевали. Вставали с насиженных мест… Хотя могли и остаться.

— Могли.

— Вставали, теряли в чем-то, но шли. То есть вы, как Моисей, водите.

— Еще же не 40 лет. Еще 12 лет впереди.

«С Пинчуком мы работали около 20 лет. У нас не было ни одного конфликта»

— Да. «ФАКТЫ» — тоже уникальная газета. Она была самой популярной в Украине долгое время и остается. И ни один печатный орган, ни одно издание не может похвастаться тем, что выходило тиражом 2 миллиона экземпляров. Я повторю: газета «ФАКТЫ» на пике своей популярности выходила тиражом 2 миллиона экземпляров.

— Парадокс не в тираже даже. Потому что непрофессионалы не могут этого понять, а ты сможешь понять. Еще очень важно не сколько выпущено экземпляров газеты, а сколько продано. У нас списание тогда составляло менее 5%. При среднем списании на другие газеты, там, ну 20−25. Менее 5% при тираже 2 миллиона.

— Вы упомянули только что Виктора Пинчука — человека, который стал спонсором газеты «ФАКТЫ». Как вам работалось с олигархом? Давил ли он на вас? Или давал полную свободу?

— Мы работали больше или около — как правильнее будет сказать? — около 20 лет. У нас не было ни одного конфликта. Вот кто-то может сказать: «Олигархи вмешиваются, диктуют…» Он бизнесмен прежде всего. Умный бизнесмен и из интеллигентной семьи. И когда он увидел, что продукт приносит прибыль — и прибыль существенную, — он просто старался не мешать этому продукту. И мне, который этот продукт производил, это было удивительно. Я скажу, что в то время однажды я увидел телевизионную передачу, где брали интервью у одного из самых известных олигархов украинских. Я не буду называть фамилию, опять же, чтобы никого не обидеть. И он говорил: «Я не знаю в Украине ни одного средства массовой информации, которое было бы прибыльным».

— Он был с бородой, этот олигарх?

— Он уже тогда был с бородой. Только она была не седой тогда. Да. И я хотел ему даже позвонить и сказать: «Что же вы не знаете? Спросите у Виктора». Во-первых, мы никогда не скрывали, что прибыли были огромные в «ФАКТАХ». Мы были одним из самых крупных налогоплательщиков в Печерском районе, где были собраны самые крупные предприятия и фирмы Украины. Газета «ФАКТЫ» была одним из самых крупных налогоплательщиков.

— В результате вы же и выкупили у Виктора Пинчука газету «ФАКТЫ» — и она принадлежит вам.

— Да. Я выкупил, когда она стала убыточной. Виктор Пинчук как умный, рациональный, успешный олигарх сказал: «Нет, я вкладывать в убыточный проект не буду. Если хочешь — выкупай». Я выкупил убыточный проект. И тяну его. Потому что для меня это не проект — это жизнь.

— В «ФАКТАХ» проявилась ваша любовь к социальным темам. «ФАКТЫ» славились невероятными человеческими историями. Вы рассказывали такие вещи, от которых люди плакали просто. Сотни и тысячи людей просто взахлеб рыдали от историй, рассказанных журналистами «ФАКТОВ». Почему вы сделали упор на эти человеческие истории?

— Димочка, ты знаешь, такая история очень простая… Вы, наверное, помните все, ребята, как увлекались в Советском Союзе в 80−90-е годы бразильскими мыльными операми.

— «Просто Мария».

— Да-да. Или «Санта-Барбара», «Рабыня Изаура»… И когда я понял, в чем парадокс увлечения этими историями… Это были выдуманные истории, вымышленные из другой — заморской, бразильской — жизни. И когда шла трансляция этих новых серий, все замирало. А на следующий день домохозяйки перезванивались: «А ты видела, что дон Педро сделал, там, Исидоре какой-то»? И пересказывали. «А я пропустила. Давай снова вернемся». Я сказал: «Ребята, смотрите, если люди увлекаются этими историями из чужой жизни, давайте мы найдем истории из жизни нашей. И это будет не дон Педро, а это будет Иван Иванович из города Кагарлык. И люди будут знать, где он. Это не придуманные истории». Кстати, много лет поначалу в эти истории не верили. Считали, что они придуманные. Потому что такие закрученные сюжеты… Но это была правда. И за этими сюжетами на протяжении многих лет следили, как за новыми сериями.

— То есть ваши учителя — бразильцы?

— Бразильцы, конечно. А кто же еще? Как в футболе.

— В «ФАКТАХ» были очень популярны прямые линии, когда после анонса приходили выдающиеся люди в редакцию, по телефону звонили читатели «Фактов» и общались с ними напрямую, а газета потом освещала эту прямую линию. Я был свидетелем некоторых прямых линий. Я приезжал, мне было интересно посмотреть на этих людей, на эти встречи. У вас перебывал весь свет и украинской, и российской культуры, литературы…

— Бывшего Советского Союза.

«Мы собрали чуть больше $ 1 млн на оборудование для нейрохирургических операций. С его помощью спасли более 5 тыс. жизней»

— Да, фантастика. Вы знаете, что я вспомнил? Из этих многочисленных прямых линий я вспомнил одну — с выдающимся советским поэтом Андреем Вознесенским. Когда он, человек уже больной, еле говорил… Он даже написал когда-то стихи такие: «Голос, как вор, на заслуженный срок садится». У него был севший голос. Он приехал в Киев выступать на творческом вечере. Это были тяжелые годы. Получив гонорар 300 долларов, он пришел на следующий день к вам на прямую линию, у него в кармане был гонорар 300 долларов. Он ради него приехал. И вдруг он услышал какую-то историю — и отдал эти 300 долларов. А вы помните эту историю?

— Да. Плакать хочется. Я когда смотрю на эти фотографии с этих прямых линий, я иногда думаю: «Со мной ли это все было?» Потому что тогда на прямых линиях были…

— От Амосова до Антонова.

- Да все были. И Евтушенко был, и Ахмадулина, и Марк Захаров.

— Янковский.

— Янковский. Все-все.

— Президенты: действующие, прошлые.

— Президенты, премьер-министры — все были. Но этот поступок был в духе «ФАКТОВ» и в духе его, конечно. Потому что он, может быть, прочувствовал атмосферу сердобольности и доброжелательности, которая всегда связывала нас с людьми.

Я расскажу одну историю. Вот сейчас вспомнилось. Это отражало то, чем мы занимались. Однажды кто-то: по-моему, Виолетта Киртока, прекрасная журналистка, написала материал о том, что деток украинских, у которых опухоли головного мозга, не более 12 в год принимает больница в Чехии — в маленькой европейской стране. И делают операции без трепанации черепа, без этой садистской пытки — рассечения молотком и зубилом живого черепа маленького ребенка, чтобы добраться до опухоли и прооперировать. Мы сидели на планерке, и я говорю: «Братцы дорогие, смотрите: наших детей всего 12 из огромной 40-миллионной страны принимает маленькая Чехия и спасает от мучительной смерти. А давайте-ка мы попробуем обратиться к стране и попросить в складчину собрать деньги на гамма-нож». Потому что там лечили гамма-ножом, а не вот этими молотками. Я помню, и коллеги помнят это: я сказал тогда, что если мы сделаем в своей жизни только одно это дело…

— Уже все было не зря.

— Да, нам зачтется. И мы собрали вместе с читателями, вместе с коллегами… Я не знаю ни одной газеты другой, ни одного телеканала, который не подключился к этому. Мы собрали чуть больше миллиона долларов. В то время, 15 лет назад, это были огромные деньги. Их не хватало на гамма-нож. И тогда нас поддержали и Верховная Рада, и Кабинет Министров, увидев, что получается, увидев, что отступать нельзя. В огромной европейской стране нет ни одного гамма-ножа. Тогда был куплен уже нового поколения линейный ускоритель. В институте нейрохирургии построили специальное отделение с бункером защищенным. С тех пор — недавно вспоминали и кто-то назвал цифру: около 5 тысяч спасенных жизней. Братцы дорогие, так все остальное просто меркнет, наверное. Наверное, ради этого стоило жить. Я не знаю. Мне кажется, да.

— И Андрей Вознесенский…

— И Андрей Вознесенский, который не просто сказал… Что такое великие люди? Они не просто говорят, они не просто обещают. На следующий день он уточнил, кому, куда и для чего нужны эти деньги. Он оставил их. И мы отправили.

— Это была тоже жизненная история какая-то?

— Это была жизненная история, о которой мы потом написали. Это было, если можно так сказать, в духе «ФАКТОВ». Это не в духе «ФАКТОВ», а в духе Вознесенского.

— Вас совершенно справедливо считают и называют лучшим главным редактором за всю историю независимой Украины.

— Я бы так не стал говорить.

— Вы не просто лучший главный редактор — вы человек, вырастивший очень много талантливейших журналистов. Давайте назовем людей, которых вы нашли, которые работали с вами, которые стали большими звездами журналистики.

— Вот смотри. Никогда я не думал, не говорил и не собираюсь говорить, что я нашел, я взрастил… Нет, нет. Я не помешал, наверное. Не помешал тебе в свое время, не помешал Юлии Мостовой, Ларисе Ившиной, Гене Кириндясову, Наташе Ульянкиной, Юре Пильчевскому, Сереже Рахманину. Не помешал.

Я потом вспоминал, в чем разница между мною и другими редакторами, в том числе теми, с которыми я работал, не будучи редактором. Я понял, что у многих редакторов присутствует какая-то зависть к успеху тех, с кем они работают — к успеху журналистов. Зависть. А эта зависть иногда перерастала в то, что они препятствовали, мешали, не помогали. Я в себе ощутил и, слава богу, продолжаю ощущать радость и гордость за то, что у моих молодых коллег, которые выросли на моих глазах, получается так, как у меня, или лучше, чем у меня. Для меня это повод для радости и гордости. Не знаю, поверит кто-то в это или нет. Я радуюсь, как ребенок, когда вижу, что у тех, кто вырос на моих глазах и вместе со мной, и кому я не мешал, а может быть, помогал чем-то, — что у них получается блестяще. Слушайте, это же действительно большая радость для редактора.

— Александр Ефимович, чем нынешняя журналистика отличается от советской? Вы поработали плодотворно и там, и там. Вы можете сравнивать.

— Я не могу сказать, что что-то хуже. Это абсолютно другое. Нынешняя журналистика — может быть, она такой и должна быть. Не знаю. Она бесстрастная, она очень рациональная. Многие журналисты, даже не выросшие в нашем коллективе, не могут понять, почему у меня были тогда такие отношения и сейчас продолжаются с коллегами. Потому что многое из того, что я делаю, — оно не рационально. По-хорошему, нужно, если не получается, рвать отношения, находить других, более прагматичных. Потому что если это бизнес, то бизнес должен давать прибыль. Журналистика не всегда дает прибыль. А что она тогда дает? Ну, дает какое-то моральное удовлетворение. Можно ли моральным удовлетворением накормить семью? Нет, нельзя. Можно ли моральное удовлетворение заменить деньгами? Нет, никогда. И вот парадоксы нынешней ситуации в журналистике — они часто взаимоисключающие. И в этом страшная проблема.

— Сформулируйте, пожалуйста, что такое «независимый журналист» и «независимое издание».

— Мне кажется, нет независимых журналистов. Мне кажется, нет независимых изданий. Никого не хочу обидеть, если кто-то скажет, что это не так, имеет право. Мне так кажется. Потому что если журналист или издание независимо от спонсора, от олигарха, от чего-то еще, они все равно будут зависимы от обстоятельств, от внутренней цензуры, от воспитания, от принципов. Зависимость есть, но она просто разная. Поэтому мне бы не хотелось зависеть от спонсоров, которые диктуют, не спрашивая твоего мнения. А сейчас очень часто это распространено.

В то же время свобода от спонсорства в стране, где выжить газетам, изданиям, сайтам самостоятельно практически невозможно… Не всем — большинству. Почему невозможно? Потому что полегла экономика, потому что главными рекламодателями становятся политические силы и политические партии. Это все — королевство кривых зеркал. Это все не так, это все неправильно. Это все по-другому, чем в цивилизованных странах.

«Когда был в Китае, в газете „Женьминь Жибао“ сказали, что у них тираж 3,5 млн экземпляров на миллиард с чем-то населения. А у „ФАКТОВ“ 2 млн на 40 млн. Они долго не могли поверить»

— Когда-то газеты были — ах, какими мощными… И, слушайте, пример «ФАКТОВ: 2 миллиона экземпляров в 43−44-миллионной стране — это фантастика.

— Извини. Я несколько раз ездил в Китай. И был в газете «Женьминь Жибао»: крупнейшая газета. И когда они сказали, что у них на миллиард с чем-то населения 3,5 миллиона экземпляров газеты выходит, — «а у вас 2 миллиона на 40 миллионов?» Они долго не могли поверить в это.

— Время меняется. И газеты, без которых еще вчера невозможно было представить жизнь миллионов людей, уступили место интернету. Скажите, газеты умерли?

— Вот смотри. Если в нескольких домах проживают семьи, в одном доме умер мужчина, можно ли говорить, что во всем селении умерли мужчины? Нет. То, что газеты умирают в нашей стране, — этому есть объяснение. Это вовсе не значит, что газеты должны умереть или умрут вовсе. В нашей стране — могут. На какое-то время. Они потом возродятся.

— Вы уверены?

— Да-да, абсолютно. Я объясню. Мы идем с большим отставанием 20−40 лет от цивилизованных стран, таких как Великобритания, Франция, Германия, например, или США. И мы можем наблюдать, как там развивается интернет, телевидение, газетное дело. И с большим отставанием это происходит и у нас. Там газеты сохранились. Они выходят огромными тиражами. Они выходят в другом, принципиально новом формате. Большинство из них или ушли в формат онлайна, или выходят в печатном виде, как в Великобритании, когда вечером люди садятся в метро, в электрички… Там вывозят огромные тележки с газетами — и раздают их бесплатно. И эти газеты по 92−96 страниц бесплатно раздаются, потому что в них 70 страниц занимает реклама. Они перешли на другой уровень отношения с аудиторией. Потому что у них реклама оплачивает возможность бесплатно печатать и раздавать газету. У нас нет рекламы. Рекламируется то, что является избыточным. Это избыток товаров и услуг. У нас не производятся товары практически. У нас нет избытка услуг. У нас нечего рекламировать, кроме политических возможностей. И поэтому газеты сейчас, увы, умирают.

— Вы тем не менее идете в ногу со временем. И вообще я считаю, что один из ваших секретов, благодаря чему вы добиваетесь успеха, состоит в том, что вы всегда современны. И вы все равно ушли в интернет, сделали интернет-издание «ФАКТЫ», которое сегодня завоевало рынок. И я всем своим друзьям, знакомым советую читать интернет-издание «ФАКТЫ», потому что там есть то, чего нет в других интернет-изданиях: эти человеческие истории — то, что присуще только «ФАКТАМ». А если бы я задал вам вопрос: в чем заключается философия вашего успеха?

— Я не знаю в чем. Мне кажется, важно не отрываться от земли. Это очень важно. Я больше 20 лет не ездил в метро. Но это вовсе не значит, что я не знаю, о чем говорят в метро. И для меня очень важно, чтобы мы понимали каждый день в нашей работе, чем живут люди, что они обсуждают в метро. Я спрашиваю об этом. Кроме того, я сам езжу по базарам, я хожу пешком…

— Вы до сих пор ездите по базарам?

— Да, каждую субботу.

— Сами покупаете?

— Сам покупаю, сам разговариваю с людьми. Я знаю цены, я знаю, как это тяжело достается. Я вспоминаю прошлое и сравниваю с прошлым всегда. Не отрываться от земли. Если ты понимаешь, чем живут люди, что они обсуждают, что в тренде… Я тебе скажу, это настолько важно — отслеживать запросы в интернете каждодневно, почасово, видеть, как они меняются, реагировать на это — вовсе не значит идти на поводу только у запросов. Вовсе не значит воспитывать кого-то, желая его сделать другим. Нет. Учитывая это, делать свое профессионально, которое может пользоваться спросом у аудитории.

— Меня всегда занимал вопрос, который я вам сейчас задам. Почему, несмотря на такое влияние, на такую мощь — редакторскую и человеческую, — вы все эти годы непубличны?

— Я не знаю. Это не мое. Ты знаешь, я позволю себе сделать тебе комплимент. Потому что ты вырастал на моих глазах. И я многому учился у тебя. Я один штрих приведу. Когда ты сказал, что в «ФАКТАХ» нужно писать фамилию редактора на первой странице… Для меня, выросшего в советской журналистике, это было настолько дико… «Как? Все редактора пишут на последней странице внизу, мелким шрифтом, а я вдруг — на первой?» А потом — знаешь, что убедило, кроме твоих аргументов, что это должно быть узнаваемо? Я вспомнил, как древние мастера, выпускавшие кирпичи для мощения киевских улиц, с обратной стороны писали свою фамилию. Там было клеймо. Они не стеснялись показать товар лицом, потому что эти кирпичи потом столетиями оставались качественными. И я подумал: «Если ты хочешь делать качественный продукт, не постесняйся поставить на первой полосе свою фамилию». Это ты меня подтолкнул к этому. Спасибо тебе.

— Но вам никогда не хотелось стать публичным человеком?

— Я в этом не нахожу никакой прелести. Нет.

— Вот теперь таких, непубличных, двое: вы и я.

— Да. Практически одинаково.

«Я общался в Овальном кабинете с Клинтоном, в Ватикане — с Папой Римским, был дома у Ясира Арафата, когда он вел переговоры с Кучмой»

— Александр Ефимович, вы же встречались с огромным количеством великих и выдающихся людей. Самые яркие встречи с кем? Кого вы вспоминаете в первую очередь?

— Ну, специально не вспоминаю, конечно. Но часто бывает такое, что опять же не верю самому себе, но в Овальном кабинете с Биллом Клинтоном…

— В Овальном кабинете прямо?

— Да. В Ватикане — с Папой Римским Иоанном Павлом Вторым, которого я вспоминаю. Потому что у него нашлось время спросить о моих старших детках… Он говорил на украинском языке. И потом, когда он был в Киеве, а мы жили на Красноармейской улице, куда ты из роддома принес нашего маленького Димочку — с Галюней первого сынулю… И когда Димочка подрос, ему было годика четыре, он стоял на подоконнике и смотрел в окно, как проезжает папамобиль по Красноармейской улице. Он говорил: «Папа, это же тот человек, с которым ты встречался в Ватикане!» — «Да». И потом, когда мы с детьми были в Ватикане и жили в одной из папских гостиниц… Это уже было после смерти Иоанна Павла Второго. Мы ходили по Ватикану, по тем местам. Я им рассказывал об этой встрече.

И масса других встреч была. И в Израиле встречались с премьер-министрами, и в доме у Ясира Арафата были, у живого, который в этот момент вел переговоры с Леонидом Даниловичем. Я, Юля Мостовая, Саша Мартыненко — мы стояли во дворе и слушали, как на подаренных оркестру официальному местному волынках шотландских они исполняли гимн Украины, в котором не угадывалась ни одна нота.

— Вы же объездили очень много стран. Сколько?

— Я специально не считал. Я думаю, что это не трудно. На это можно потратить — я не знаю — десять минут.

— Ну 100 есть?

— Около 100. Мне кажется, 93 или 94 страны. Не говоря о том, что во многих странах приходилось бывать по 20 раз. У меня дети младшие… Мы с Анечкой считали: она в 30 странах уже была с нами. Я сейчас с болью смотрю за тем, что происходит в связи с этой пандемией в мире. Когда огромнейшие круизные лайнеры разрезаются на металлолом, потому что их невозможно содержать и дешевле уничтожить. Как авиакомпании не знают, что делать с парком пассажирских самолетов. Я думаю, пройдет всего одно поколение — и люди не будут верить в рассказы о том, что человек побывал в ста странах. «А как ты туда попал? А на чем ты туда летал? А как тебя пропускали местные власти, которые из-за карантина закрывают границы?» На каком-то этапе понимаешь, что самым большим богатством являются — раньше мы этого не понимали — путешествия. Самым большим богатством в путешествиях являются путешествия с детьми. Потому что у них останется в памяти то, что ни за какие деньги не купишь, что никогда никто у них не отнимет: это воспоминания о том, как они вместе с родителями прошли по каким-то удивительным, памятным местам.

— Говоря о ваших встречах с выдающимися людьми, я не могу не вспомнить эпизод, которому я был свидетелем: когда в вашем доме Аллан Владимирович Чумак, к сожалению, покойный, шел по воде, аки по суху. Как это было?

— Это была совершенно невероятная история. Мы тогда только переехали в этот дом. И принимали гостей, друзей. И там бассейн был накрыт пленкой синей. И мы сидели и смеялись. А он пошел покурить на улицу. Смеялись: «Сейчас зайдет Аллан Владимирович — и никто не успеет ему сказать, что „здесь бассейн, осторожнее“…»

— Просто надо налево пойти — там земля как бы, а прямо — бассейн.

— Да. И мы, рассказывая об этом… Открывается дверь, заходит Чумак. И мы начинаем ржать, потому что мы знали, что произойдет дальше, а он не знал. И никто не мог просто остановить себя и предупредить его об опасности.

— На бассейне пленка была.

— И он ступил на пленку и, медленно уходя под воду в костюме с галстуком…

— Взмахивая вот так руками и не понимая, что происходит.

— Да. Мы его потом постирали, посушили.

— Ему в аэропорт надо было.

— Да. Но эту воду зарядил на годы вперед. Я об этом часто вспоминаю. Потому что я каждый день плаваю.

— Это, собственно, секрет вашей молодости — почему вы так хорошо выглядите. Потому что вы каждое утро плаваете в бассейне, воду в котором зарядил Аллан Чумак.

— Да. Но я думаю, не потому, что он зарядил, а потому что каждый день и километр. И я для себя придумал такую тему: от крайнего берега Европы до Америки 3,5 тысячи километров. Я уже проплыл 6,5 тысячи километров. Я уже доплыл до Америки и возвращаюсь назад. Мне осталось семь лет, чтобы доплыть назад. Плыву и получаю огромное удовольствие. Потому что многие люди не представляют, насколько интересно каждому из нас быть самим собой, находить время, чтобы побыть самим с собой, поговорить с самим собой, убедить себя. И лучшим проводником для этого и лучшим советчиком является вода, на мой взгляд. Во всяком случае я очень много подсказок в трудных жизненных ситуациях впервые слышал от воды, с которой можно говорить, к которой можно прислушиваться, у которой огромная, всепоглощающая память и которая в нужный момент подскажет самое нужное, самое правильное.

— Что уж говорить о воде заряженной…

— Да, тем более.

— Александр Ефимович, вот вы видели многих политиков разных стран — не только украинских. Кого вы можете назвать среди самых ярких, встреченных вами в жизни?

— Я назову человека, с которым мне не пришлось говорить, но пришлось не единожды слушать его. Во время ялтинских конференций, которые проводил и продолжает проводить Виктор Пинчук, несколько раз приезжал Шимон Перес — легендарный, умнейший. Вот если о ком-то можно сказать, что это мудрец вселенского масштаба, это он. Я не знаю… если бы он говорил не полтора часа, а два, три, 10, 20 часов — мне кажется, невозможно было бы не слушать его.

Но для меня очень важным… Я тогда запомнил это на всю жизнь, потому что он сказал перед уходом: через несколько месяцев после выступления он умер. Он сказал, что ценность человека определяется не важностью его, не достигнутыми успехами, не молодостью, не возрастом, не богатством, а грандиозностью планов. Вот если человек еще планирует, если его планы велики, грандиозны по масштабу даже этого человека — он тогда чего-то стоит, он продолжает чего-то стоить.

«Лучший президент Украины — Кучма. Это аксиома»

— Лучший украинский президент, на ваш взгляд, кто?

— Я субъективен. Леонид Данилович Кучма. Потому что это даже не требует никаких доказательств.

— Аксиома.

— Аксиома, да. И каждый может сравнить — и убедиться, что это однозначно так. К сожалению, с каждым следующим президентом планка опускалась все ниже и ниже.

- Что вы думаете о нынешней ситуации в Украине?

— Я человек интеллигентный. Я вообще крайне редко матерюсь. Я не собираюсь материться сейчас. Но характеризовать ситуацию нынешнюю в Украине по-другому практически невозможно.

— Что вы думаете о России и ее роли в том, что в Украине так плохо?

— Ну, говорить, что только Россия виновата в том, что у нас так плохо, было бы неправильно, необъективно, несправедливо. О том, что во многом именно Россия сыграла роковую роль в том, что все наши пороки отечественные, особенно ярко проявившиеся в деятельности многих руководителей нашего государства, усугубились, — это правда.

— И углубились.

— И углубились, и расширились. Я не могу понять и никогда не пойму, почему Россия так себя ведет, почему она вдруг… Это ж не вдруг — это происходило давно и годами. Почему она так себя ведет по отношению к Украине: почему она захватила Крым, почему она вторглась на Донбасс, почему она убила больше 10 тысяч человек, а около 2 миллионов сделала беженцами в центре Европы в это время… Я думаю, что если бы они хоть однажды задумались, что на Курилы пришли бы маленькие зеленые японские человечки и сказали «Курилы — исконно японская земля, и вы должны отдать ее», если бы в Калининград пришли аккуратные немецкие человечки, если бы финские человечки пришли на севере, если бы китайские человечки пришли на востоке — как бы вы реагировали на то, что в ваш дом зашли и сказали: «Это наше»? Если человечество сейчас не поймет, что, промолчав, оно согласится с распахнутой этой дверью, ящиком…

— Открытым ящиком Пандоры.

— …ящиком Пандоры, то оно согласится с новым переделом мира, который никогда не будет происходить мирно. Это будет кроваво, ужасно и бесконечно. И остановить это на каком-то этапе не сможет никто. Люди, ну просто задумайтесь. Россияне даже, подумайте о себе.

— Как вы относитесь к России сегодня?

— А Россия — это же не только Путин.

— Это еще и Мишустин.

— Мишустин, да. В России очень много хороших людей. Россия — это же великая культура.

— Да.